箱施用剤で主要病害虫から

水稲を守ろう!

2024年版ウンカ類、コブノメイガ、

いもち病 最新の農薬防除ポイント

2024年版ウンカ類、

コブノメイガ、いもち病

最新の農薬防除ポイント

はじめに

水稲病害虫を防除する上で、育苗箱施用剤は同時に複数の病害虫を省力的に防除できることなどから全国で普及している。ここでは、稲の重要病害虫であるウンカ類、コブノメイガ、いもち病について被害の特徴を紹介し、育苗箱施用剤の利用法について解説する。

農研機構 植物防疫研究部門 基盤防除技術研究領域

海外飛来性害虫・先端防除技術グループ長 真田 幸代 氏

ウンカ類

育苗箱施用剤が最も効果的

対象種に有効な薬剤(農薬)を

選ぼう

稲の害虫となるウンカ類は、トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカの3種がおり、種によって被害の特徴が異なる。トビイロウンカとセジロウンカは日本で越冬できないが、中国大陸南部などから毎年梅雨の時期に日本に飛来する。一方、ヒメトビウンカはイネ科雑草などでも成育できるため日本全域に土着する。

トビイロウンカは、飛来後3世代ほど増殖し刈り取り間際に多発すると、稲を大量に枯死させる〝坪枯れ〟の被害をもたらす。本種の被害は、年ごとに変動が大きいが、2005年以降増加傾向にあり、十分な警戒が必要である。セジロウンカはイネ南方黒すじ萎縮病を、ヒメトビウンカはイネ縞葉枯病を媒介するため、多発生した場合は注意する。

ウンカ類の防除には、育苗箱施用剤の利用が最も効果的である。しかし、ウンカ類3種はそれぞれ異なる殺虫剤に抵抗性を持つため、防除対象の種に有効な殺虫剤を含む箱施用剤を適切に選択する。

トビイロウンカによる坪枯れ

(20年9月熊本県内撮影)

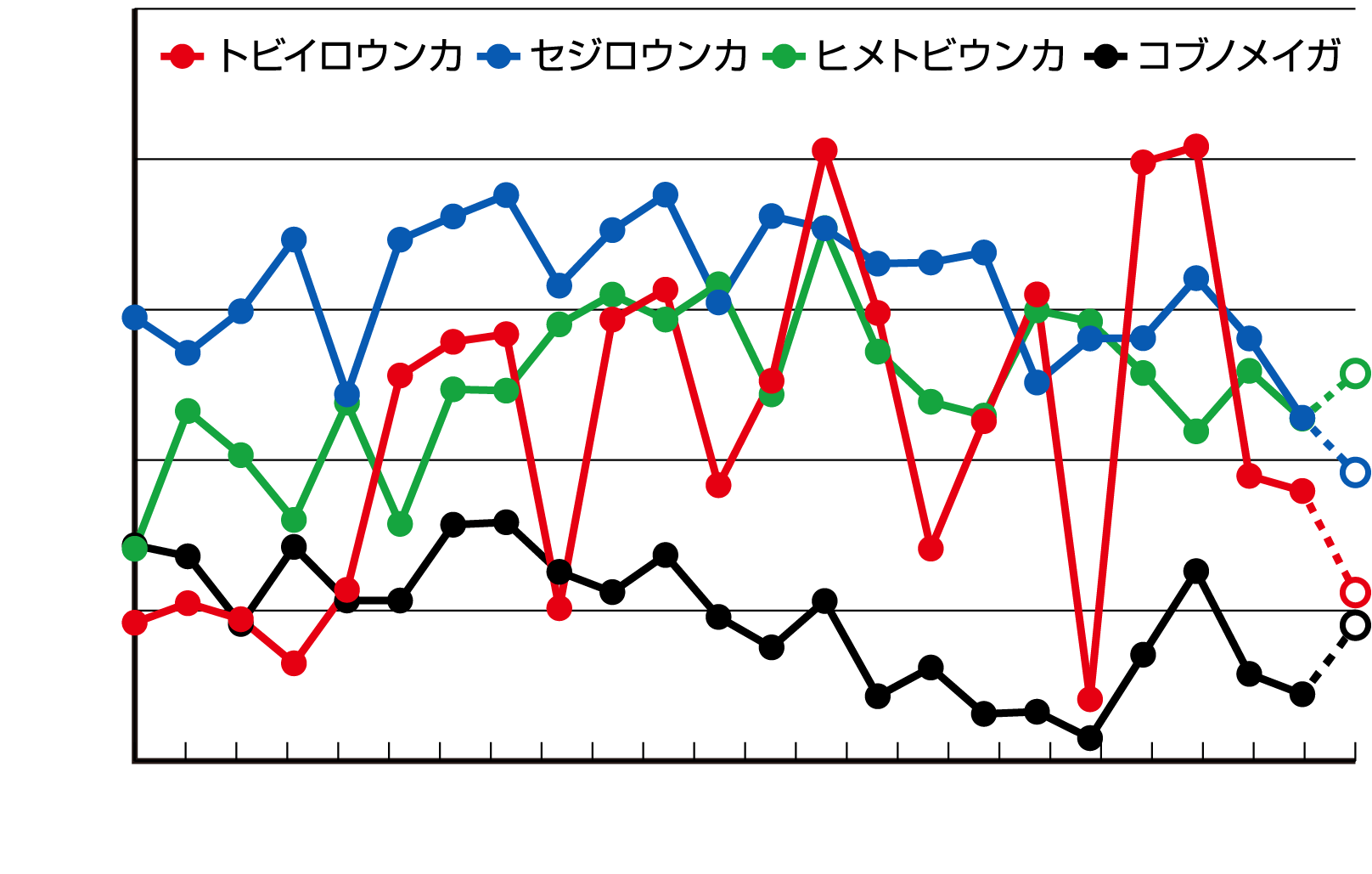

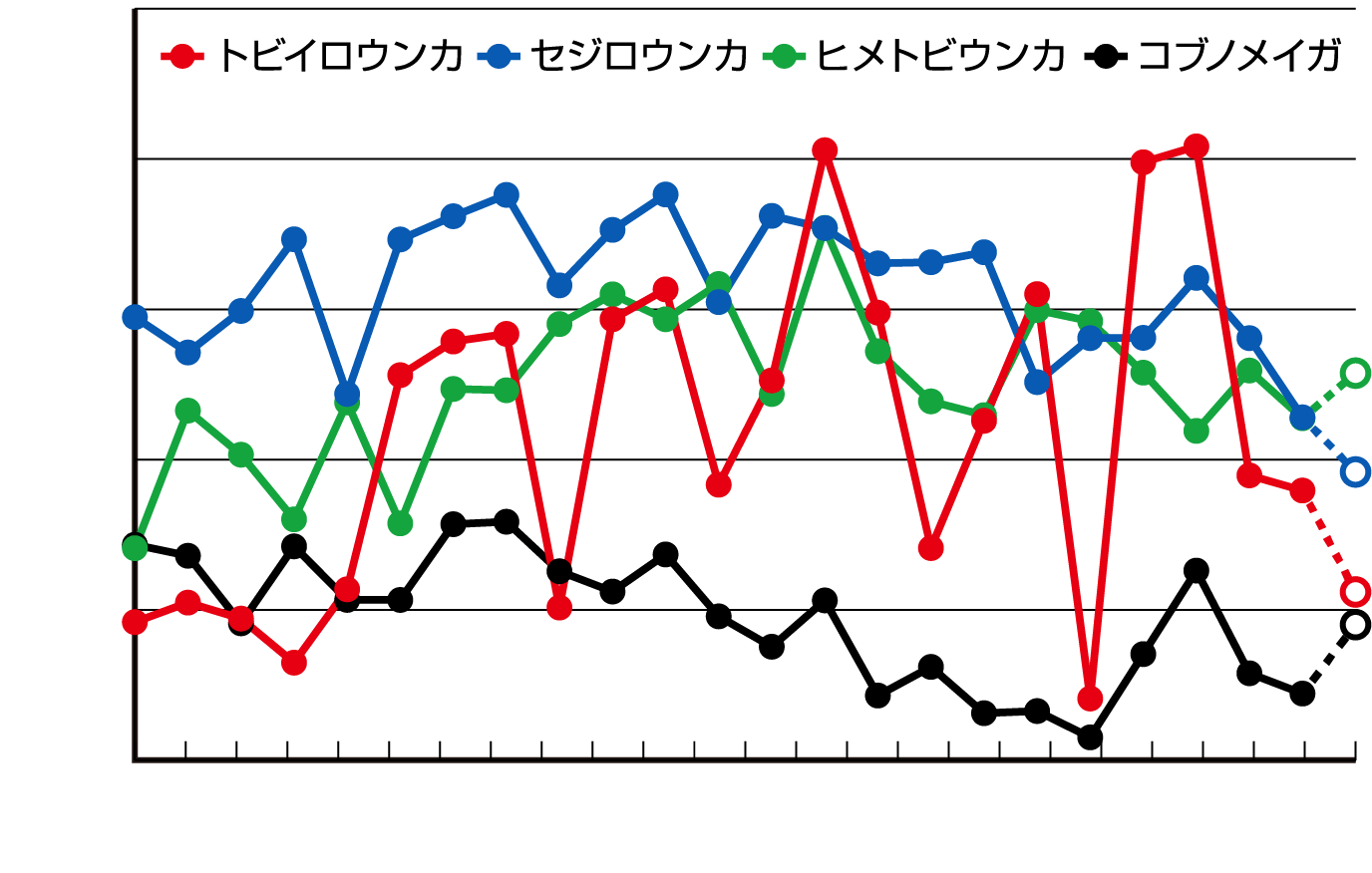

九州地区における

トビイロウンカ・

セジロウンカ・ヒメトビウンカ・

コブノメイガの発生面積率の年次変動

(JPP-NETのデータから作図。2023年(白抜き)の

データは2024年2月1日現在の速報値)

コブノメイガ

幼虫が葉肉を食害、葉を白化

密植・多肥で被害が出やすい

コブノメイガは小型のチョウ目害虫で、主に梅雨の時期に中国大陸南部などから飛来し、2〜3世代増殖する。幼虫はイネの葉をつづり合わせ筒状にした中に潜んで葉肉を食害し、葉を白化させる。特に2世代目の時期に多発すると減収や品質低下を招くことがあるため注意が必要である。密植、多肥の圃場などで被害が出やすい。

また、これまで本種に効果が高かったジアミド系殺虫剤(クロラントラニリプロール)などについて、最近、飛来源である中国大陸南部の地域個体で抵抗性が報告されており、国内でも発生の増加が懸念される。

コブノメイガによる葉の白化

(22年長崎県内撮影)

いもち病

種子伝染性の最重要病害

効果高い薬剤(農薬)を

選んで防除

いもち病は水稲における最重要病害であり、低温や多雨条件で多発生し、葉に現れる〝葉いもち〟、穂に現れる〝穂いもち〟に大きく分けられる。病原菌は種子伝染性で、種子消毒を徹底するなどの防除対策が重要であるが、育苗箱施用剤による防除も有効な対策の一つである。

しかし、これまで利用されてきたQоI剤などのいもち病剤に対する抵抗性が、地域によって確認されており、こうした地域では病害虫防除所などが提供する防除情報をもとに、抵抗性いもち病菌に効果の高い薬剤を選択する。

葉いもち(左)、穂いもち(右)の病徴

育苗箱施用剤の効果的な

利用と注意点

防除効果高い新規薬剤(農薬)が

上市

時期・薬量を守って

均等に散布

最近では、さまざまな殺虫剤に抵抗性を持つ水稲害虫に対して、防除効果の高い新規農薬や代替剤を含む育苗箱施用剤が上市されている。例えばウンカ類3種に高い効果を示すピラキサルト(一般名=トリフルメゾピリム)、ウンカ類の他にコブノメイガなどのチョウ目害虫にも適用範囲が広いオキサゾスルフィル(一般名)、コブノメイガに効果のあるスピネトラム(一般名)などがある。また、病害抵抗性誘導剤として作用し、いもち病に高い効果のあるジクロベンチアゾクス(一般名)や紋枯病などに効果のある殺菌剤との混合剤も市販されている。

ただし、いずれの育苗箱施用剤を利用した場合も、効果の持続期間が切れた後には、それぞれの病害虫種の発生状況に注意し、適期に本田剤散布を実施する。防除適期は病害虫種ごとに、また年や地域によっても異なるため、各都道府県病害虫防除所などが発表する最新情報を確認する。箱施用薬剤を処理する時期は、播種時・緑化期・移植当日などさまざまであるが、ラベルに記載された処理時期と薬量を必ず守り、育苗箱に均等に散布する。緑化期や移植当日処理では、散布した薬剤が葉についたままにならないよう、軽く散水し、培養土の表面に定着させる。播種時処理はこうした手間を省くことができるため、今後普及が期待される。現在のところ、播種時に使用できる剤は限られているため、必ずラベルで確認する。

全国農業新聞2024年3月15日号6面掲載

箱施用剤で主要病害虫から

水稲を守ろう!

2023年版 水稲病害虫 最新の防除ポイント

2023年版

水稲病害虫

最新の防除ポイント

はじめに

省力的防除技術である育苗箱施用は、長期間安定した防除効果が期待できる技術として全国的に普及している。育苗箱施用剤による防除対象となる主要な病害虫は、西日本では紋枯病やウンカ類、ニカメイチュウなどであり、北・東日本ではいもち病や初期害虫である。2022年は全国的にはトビイロウンカの重大な被害はなかったが、長期的な視点で日本国内のトビイロウンカの発生は増加傾向にあり、西日本では防除が重要な害虫であり注意が必要である。

一方、いもち病による被害も全国的には深刻な状況には至らなかったが、発病に好適な気象が続いた地域や防除が不十分な圃場ではいもち病が散見された。

現在市販されている育苗箱施用剤は、そのほとんどが各種殺虫剤と殺菌剤が組み合わされ、種類は非常に多く、地域や自分の圃場で発生している病害虫の種類を見極めて薬剤を選択することが重要である。さらに、発生する病害虫の多様化や耐性菌、抵抗性害虫に対応した薬剤が必要なことから、育苗箱施用剤の選択がより一層複雑化している。

ここでは、水稲の最も重要な病害であるいもち病を対象とした育苗箱施用剤の特徴、薬剤選択のポイント、薬剤の動向を中心に紹介する。

秋田県農業試験場 生産環境部

病害虫担当 藤井 直哉 氏

育苗箱施用剤の特徴

長期残効型の薬剤が広く普及

-

⚫好適条件続く場合は圃場の見回りを

-

⚫移植後に効果、「持ち込み」に注意

秋田県では、いもち病防除に対して長期残効型の育苗箱施用剤が広く普及している。同剤のいもち病に対する本田での防除効果は、東北地方では移植後50~60日程度持続するとされている。大部分の育苗箱施用剤は、上位葉の葉いもちの発生を抑えることで、その後の穂いもちの発生を軽減する間接的な防除効果があると思われる。そのため、注意点として以下の二つが挙げられる。

いもち病が多発生している圃場が隣接している場合や育苗箱施用剤の効果が低下し始める時期に発病好適な気象条件が続く場合には、育苗箱施用剤を使用していても葉いもちが発生する恐れがあるため、圃場の見回りは重要である。

また、育苗箱施用剤は有効成分が移植後に効果を示すため、育苗期間中に感染・発病した苗を移植する、いわゆる罹病苗の本田への「持ち込み」に対しては効果が発揮されにくい。

いもち病の持ち込みがあった本田では早期からいもち病が発生し、甚大な被害を及ぼすことがある(写真1)。「持ち込み」を防ぐため、秋田県では種子消毒に加えて、いもち病の伝染源となる稲わらや籾殻を育苗施設周辺から撤去するなどの衛生管理を徹底し、育苗初期にトリシクラゾール剤やベノミル剤による苗の葉いもち防除を指導している。

(写真1)いもち病の罹病苗の「持ち込み」により

ズリ込み症状がみられた圃場

育苗箱施用剤の動向

田植えの労力分散に貢献

-

⚫進む施薬機開発、農薬登録も拡大

-

⚫いもち病に安定かつ高い防除効果

近年はいもち病の耐性菌の出現リスクが低いとされる抵抗性誘導型の育苗箱施用剤が多くなっている。これまで育苗箱施用剤は移植3日前~移植当日に施用するのが一般的であったが、播種前、播種時、緑化期に施用できる剤も増え、田植え時の労力分散に貢献している。

剤型は粒剤だけでなく、育苗箱に灌注処理できるタイプも市販されている。粒剤の処理方法については、播種同時に薬剤処理できる簡易な装置や乗用田植機に装着して田植え同時に育苗箱に施薬する装置の導入が進み、また近年は育苗箱施用剤を10アール当たり1キロ側条施用できる施薬機が開発され(写真2)、施薬機に対応した農薬登録も拡大している。

一方、普及が拡大しつつある疎植栽培や高密度播種苗栽培では、従来の箱当たり50グラム施用する処理方法では面積当たりの薬剤施用量が不足し、本田での防除効果が低下する事例が確認されている。これらの問題を解決するために、前述の育苗箱施用剤を側条施用や高薬量施用する登録が拡大しており、いもち病に対して安定した高い防除効果が確認されている。

(写真2)田植え同時に育苗箱施用剤を

側条施用している様子

注目の新規育苗箱施用剤

防除効果高い新規薬剤

-

⚫移植当日まで散布可能、高密度播種にも対応

-

⚫いもち病、ウンカ類、初期害虫など対象広く

近年登録となったジクロベンチアゾクス・オキサゾスルフィル剤(ブーンアレス箱粒剤)は播種前~移植当日の幅広い時期で使用でき、側条施用や高薬量施用(高密度播種苗対応)が可能である。

新規成分の殺菌剤はいもち病に対する防除効果が高く(図1,2)、対象病害はいもち病以外にもウンカ類、初期害虫など多岐にわたるため、さまざまな栽培様式や広範囲の地域での使用に対応しており、今後の普及が進むと思われる。

図1 ブーンアレス箱粒剤の床土混和処理による

葉いもち防除効果

(2020年秋田農試 )

図2 ブーンアレス箱粒剤の側条施用による

葉いもち防除効果

(2020年秋田農試 )

全国農業新聞2023年3月17日号6面掲載

農薬でウンカ類・いもち病から

水稲を守る

2022年版

ウンカ・いもち病

最新農薬による

防除ポイント

水稲の重要病害虫を農薬で防除する上で、育苗箱施用剤は同時に複数の病害虫を防除できること、本田防除にくらべ省力化できることなどから全国で普及している。ここでは、稲の重要病害虫であるウンカ類といもち病について被害の特徴を紹介し、育苗箱施用剤の利用法について解説する。

農研機構 植物防疫研究部門

基盤防除技術研究領域

海外飛来性害虫・先端防除技術グループ長

真田 幸代 氏

ウンカ類

トビイロウンカ増加傾向

抵抗性ウンカに効果高い新規農薬

稲害虫のウンカ類には、トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカの3種がおり、それぞれの種によって被害の特徴が異なる。トビイロウンカとセジロウンカは冬に稲がなくなる日本で越冬できないが、常発地であるベトナム北中部から中国南部を経て、毎年梅雨の時期に日本に飛来して稲に被害をもたらす。一方、ヒメトビウンカは稲以外に、イネ科作物・雑草などでも成育できるため日本全域に土着する。まれに、中国東部から九州地域に多飛来する。

-

トビイロウンカ

-

セジロウンカ

-

ヒメトビウンカ

トビイロウンカは、飛来数が少ないが、増殖力が高く、3世代ほど増殖し刈り取り間際の稲で多発生すると、茎から栄養分を吸汁して稲を大量に枯死させる”坪枯れ”の被害をもたらす。セジロウンカは飛来後1~2世代ほど増殖すると水田から移出してしまうため、吸汁の被害はほとんどないが、イネ南方黒すじ萎縮病(ウイルス病)を媒介するため、多発生の際には注意する。ヒメトビウンカはイネ縞葉枯病を媒介するため、保毒虫率(ウイルスを持っている虫の割合)が高い地域では注意する。

トビイロウンカによる坪枯れ

ウンカ類3種の中でもトビイロウンカの被害は、年ごとに変動が大きいが、2005年以降増加傾向にある。21年には、初飛来が例年よりも早い5月上旬にみられたものの、その後は飛来数、飛来量ともに少なく、刈り取り間際の急激な増殖も見られなかったため少発生となった。しかし、多発生した20年には、九州だけでなく、中四国、近畿、東海などでも坪枯れの被害があったことから、これらの地域でも引き続き警戒が必要である。

ウンカ類の防除には、農薬の中でも育苗箱施用剤の利用が最も効果的である。しかし、これまで長い間利用されてきたいくつかのウンカ剤に対して、3種はそれぞれ異なる抵抗性を発達させているため注意が必要である。トビイロウンカは一部のネオニコチノイド系殺虫剤、セジロウンカは一部のフェニルピラゾール系殺虫剤に抵抗性を持つ。ヒメトビウンカは地域によって抵抗性の程度に違いがある。このため、防除対象の種に有効な殺虫剤を含む箱施用剤を適切に選択する。最近では、いくつかの新規殺虫剤が開発されており、抵抗性ウンカ類3種ともに高い効果が認められている。

九州地域におけるトビイロウンカ・

セジロウンカ・ヒメトビウンカの

発生面積率の年次変動

(JPP-NETのデータから作図。2021年のデータは

2022年2月1日現在の速報値)

いもち病

新規農薬含む箱施用剤が効果的

防除情報もとに効果高い

薬剤選ぼう

いもち病は水稲における最重要病害であり、低温や多雨条件で多発生する。稲の生育期全般で病徴がみられ、葉に現れる”葉いもち”、穂に現れる”穂いもち”に大きく分けられる。病原菌は種子伝染性であり、種子消毒を徹底するなどの防除対策が重要であるが、育苗箱施用剤による防除も有効な対策の一つである。

しかし、地域によっては、これまで利用されてきたQoI剤などのいもち病剤に対する抵抗性が確認されており、こうした地域では病害虫防除所などが提供する防除情報をもとに、抵抗性いもち病菌に効果の高い薬剤を選択する。最近では、いくつかの新規農薬が開発されており、これらの剤を含む箱施用剤の利用が効果的である。

-

葉いもち

-

穂いもち

育苗箱施用剤を利用した病害虫防除対策

効果高い農薬で適切に処理

本田散布剤による追加防除も重要

育苗箱施用剤は、稲の育苗箱に農薬を処理し、有効成分が稲体に浸透することで病虫害の発生を防ぐ。効果の持続期間が長く、ウンカ剤ではおおむね移植後50~60日とされる。ウンカ類、いもち病の他にも、コブノメイガなどチョウ目害虫に効果のある殺虫剤、紋枯病に効果のある殺菌剤を含んだ混合剤が市販されており、防除対象の病害虫に効果の高い箱施用剤を選択し、適切に処理することが大切である。

薬剤を処理する時期は、播種時・緑化期・移植当日などさまざまであるが、ラベルに記載された処理時期と薬量を必ず守り、育苗箱に均等に散布する。緑化期や移植当日処理では、散布した薬剤が葉に付いたままにならないよう、軽く散水し、培養土の表面に定着させる。播種時処理はこうした手間を省力化できるため、今後普及が期待される。現在のところ、播種時に使用できる剤は限られているため、必ずラベルで確認する。

箱施用剤の効果持続期間が切れた後の防除については、適期での本田剤散布を実施することが重要である。本田散布剤にも、抵抗性ウンカ3種に効果の高い新規農薬が開発されており、特に多発生時の防除には新規農薬の利用が有効である。

全国農業新聞2022年3月18日号6面掲載

ウンカ・いもち病から

水稲を守る

全国農業新聞2021年3月19日号6面掲載

省力で防除できる

対策のポイント

水稲の重要病害虫を防除する上で、育苗箱施用剤は同時に複数の病害虫を防除できること、本田防除に比べ省力化できることなどから、全国で普及している。ここでは、稲の重要病害虫であるウンカ類といもち病について被害の特徴を紹介し、育苗箱施用剤の利用法について解説する。

農研機構 九州沖縄農業研究センター

生産環境研究領域

虫害グループ長 真 田 幸 代 氏

ウンカ類

トビイロウンカ増加傾向、

警戒が必要

新規薬剤が抵抗性ウンカ

にも高い効果

水稲に被害をもたらすウンカ類には、トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカの3種がおり、それぞれ被害の特徴が異なる。トビイロウンカとセジロウンカは冬に稲がなくなる日本で越冬できないが、常発地であるベトナム北中部から中国南部を経て、毎年梅雨の時期に飛来し、稲に被害をもたらす。一方、ヒメトビウンカは他のイネ科作物・雑草などでも成育できるため日本全域に土着する。まれに中国東部から九州地域に多飛来する。

トビイロウンカは、飛来時の数は少ないが、増殖力が高く、3世代ほど増殖し刈り取り間際の稲で多発生すると、栄養分を吸汁することで稲を大量に枯死させる”坪枯れ”の被害をもたらす。セジロウンカは1世代ほど増殖すると水田から移出してしまうため吸汁による被害はほとんどないが、イネ南方黒すじ萎縮病(ウイルス病)を媒介するため、多発生した際には注意する。ヒメトビウンカもイネ縞葉枯病などを媒介するため、保毒虫率(ウイルスを持っている虫の割合)が高い地域では注意する。

ウンカ類3種の中でも特にトビイロウンカの被害は年ごとに変動が大きく予測が難しいが、2005年以降増加傾向にある。20年は九州だけでなく、これまで被害がほとんどなかった中四国、近畿、東海などでも坪枯れの被害が報告されており、これらの地域でも今後警戒が必要である。

ウンカ類の防除には、育苗箱施用剤の利用が最も効果的である。しかし、これまで長い間利用されてきたいくつかのウンカ剤に対して、3種はそれぞれ異なる抵抗性を発達させているため注意が必要である。トビイロウンカは一部のネオニコチノイド系殺虫剤に、セジロウンカはフェニピラゾール系殺虫剤に抵抗性を発達させている。ヒメトビウンカは地域によって抵抗性の程度に違いがある。このため、防除対象の種に有効な殺虫剤を適切に選択する。最近では、いくつかの新規殺虫剤が開発されており、抵抗性ウンカ類3種ともに高い効果が認められている。

九州地域におけるトビイロウンカ・

セジロウンカ・ヒメトビウンカの

発生面積率の年次変動

(JPP-NETのデータから作図。2020年のデータは

2021年2月1日現在の速報値)

トビイロウンカ(左)・セジロウンカ(中)・

ヒメトビウンカ(右)の

長翅雌体長は

ぞれぞれ5mm程度、4.5mm程度、3㎜程度である。

トビイロウンカによる坪枯れ

いもち病

新規薬剤含む箱施用剤が効果的

防除情報参考に的確な薬剤選択を

いもち病は水稲における最重要病害であり、低温や多雨条件で多発生する。稲の生育期全般で病徴がみられ、葉に現れる”葉いもち”、穂に現れる”穂いもち”に大きく分けられる。病原菌は種子伝染性であり、種子消毒を徹底するなどの防除対策が重要であるが、育苗箱施用剤による防除も有効な対策の一つである。

しかし、地域によっては、これまで利用されてきたいもち病剤に対する抵抗性が確認されている。例えば、効果が高いことから多用されていたQoI剤に対して抵抗性を持ついもち病菌が各地で確認されており、こうした地域では病害虫防除所などが提供する防除情報をもとに使用する薬剤を選択する。最近では、いくつかの新規のいもち病剤が開発されており、こうした新規薬剤を含む箱施用剤の利用は効果的である。

葉いもち(左)と穂いもち(右)の病徴

育苗箱施用剤を利用した病害虫防除対策

効果高い薬剤を的確に選択

処理時期と薬量守り適期に散布

育苗箱施用剤は、稲の育苗箱に薬剤を処理し、有効成分が稲体に浸透することで病虫害の発生を防ぐ。効果の持続期間が長く、ウンカ剤ではおおむね移植後50~60日とされる。ウンカ類、いもち病の他にも、紋枯病に効果のある殺菌剤やコブノメイガなどチョウ目害虫に効果のある殺虫剤を含んだ混合剤が市販されており、防除が必要な病害虫に効果の高い箱施用剤を選択し、適切に処理することが大切である。

薬剤を処理する時期には播種時、緑化期、移植当日などさまざまであるが、ラベルに記載された処理時期と薬量を必ず守り、育苗箱に均等に散布する。緑化期や移植当日処理では、散布した薬剤が葉に付いたままにならないよう、軽く散水し、培養土の表面に定着させる。播種時処理はこうした手間を省力化できるため、今後普及が期待されるが、現在のところ使用できる剤が限られているため、必ずラベルで確認する。

箱施用剤の効果持続期間が切れた後の防除については、適期での本田剤散布を実施することが重要である。

Products Lineup

製品ラインナップ

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

CYAZYPYR®、RYNAXYPYR®、パディート®は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

アレス®は住友化学(株)の登録商標

ブーン®、ゼクテラ®、レパード®、ハーデス®、 バズ® 、

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標